みなさん、こんにちは!素敵な勉強ライフをお送りでしょうか?

今回は、建築設備士一次試験で毎年出題される照度計算問題のうち、光束法を用いる問題について解説していきます。

試験に出題される照度計算の種類

照度計算の問題は毎年出題されています。ただし、与えられる条件、用いる計算式は年度により異なり、「光束法」と「逐点法」のいずれかを使用する出題がされます。

まず、「光束法」、「逐点法」とはなんなのかを見ていきましょう。

光束法

「光束法」は面の平均照度を算出するために用います。

部屋の寸法、反射率、器具台数、ランプ光束などの数値を利用して床面に降り注ぐ光束の量を計算し、 その計算面(単位面積あたり)の平均の照度を算出し、全体の照度としてとらえるのが目的です。

計算式はこのようなものを使用します。

照明器具の情報、光が計算対象面まで届くまでの情報を計算対象室の面積で除することで、平均照度を求めることができます。

逐点法

「逐点法」は対象面のある“点”の照度を算出するために用います。

照明器具の光度と、器具から計算面までの距離を利用して算出します。

「光束法」面の平均照度だったのに対し、「逐点法」は点に対しての照度を求めるものになります。

計算式はこのようなものを使用します。

距離の2乗に反比例して光度が落ちていき、対象点に到達したときに残っている光度が照度となるという見方になります。

光度I/距離L2は、計算点が垂直の場合の計算式となるため、光源の直下ではない位置の照度を求める場合には、角度を考慮して距離を算出する必要があります。

過去の出題(平成25年~令和3年)

照度に関する過去の出題歴を見てみましょう。

表のとおり、計算問題は毎年出題されています。

赤で記載されているのが、「光束法」を用いた計算問題で“照度”と“台数”の2パターンで出題されていることがわかります。この2パターンさえ理解できてしまえば、

例えば「適切な光束を求めなさい」という問題パターンがあった場合でも簡単に対応できてしまいます。

表を見ると、令和4年度は「逐点法」を用いた照度計算が出題されそうですが、飽くまで推測なので、どちらの計算式で出題されても対応できるようにしておいた方が良いです。

また、二次試験の選択問題のうち、“電気”課題では光束法により器具台数の算出を行うので、いずれにしても両方の式をマスターしておきましょう。

過去問題解説①(“照度”を求める)

ここからは実際に出題された問題を実際に解いてみましょう。

まずは平成30年“照度を求めよ”の問題について解説します。

問題

平成30年No33

間口50m、奥行き40m、天井高さ15mの屋内テニスコートにおいて、イ~ホの条件による計算したコート面の平均照度に最も近いものは、次のうちどれか。

〈条件〉

イ.照明器具 :メタルハライドランプ1灯用

ロ.照明器具の設置台数 :100台

ハ.メタルハライドランプの全光束 :22000 lm / 灯

ニ.照明率 :0.6

ホ.保守率 :0.5

- 330 lx

- 550 lx

- 660 lx

- 1100 lx

- 1320 lx

解説

答えは330 lx となります。

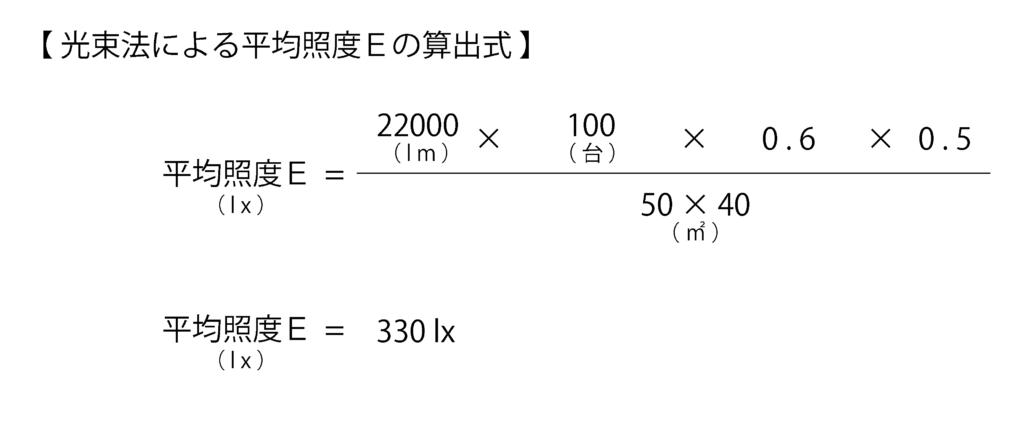

【光束法による平均照度Eの算出式】に当てはめましょう。

この問題での注意点は、“天井高さ15m”を計算式に入れないことです。

計算式を光束、照明率、面積といった言葉ではなく、F、U、Aというような略文字のみで覚えた場合は、問題文に余計な情報が入った際に混乱してしまう可能性があるので、凡ミスを避けるためにも言葉で理解することをお勧めします。

もう一点、注意すべきなのは、条件のうちの照明器具の記載についてです。

条件には、〇〇ランプ1灯用という形で記載されます。

そのランプが何灯用かにより、 光束に記載の〇〇 lm / 灯に灯数分を掛ける必要があります。

過去問題解説②(“器具台数”を求める)

次に平成26年“台数を求めよ”の問題について解説します。

問題

平成26年No31

床面積200㎡の部屋の平均照度を500 lx以上とする場合、イ~ニの条件により計算した最低必要な照明器具の台数として、最も適当なものは、次のうちどれか。

〈条件〉

イ.照明器具 :Hf点灯方式蛍光灯2灯用

ロ.Hf蛍光ランプの全光束 :4800 lm / 灯

ハ.照明率 :0.6

ニ.保守率 :0.7

- 18 台

- 25 台

- 30 台

- 49 台

- 50 台

解説

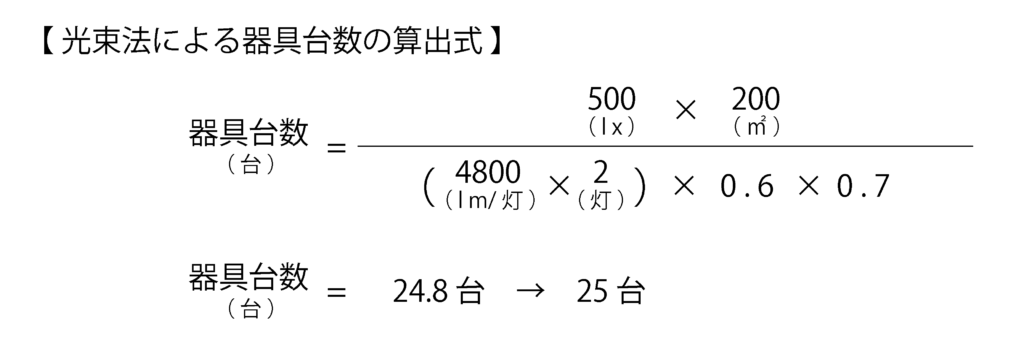

答えは、25 台 となります。

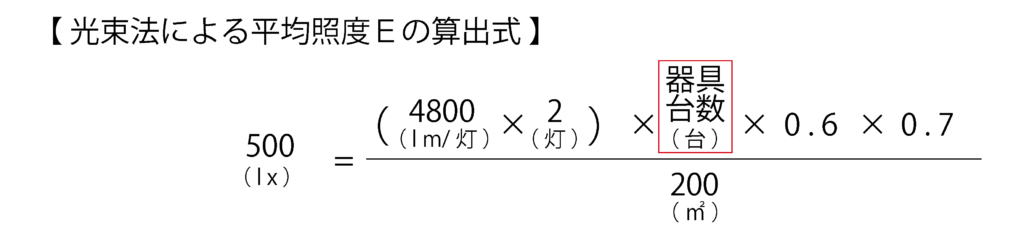

【光束法による平均照度Eの算出式】に当てはめましょう。

平均照度を求める計算式を、台数を求めるための式に変形しましょう。

以上が、台数算出の計算式となります。

注意点として、“照度”を求める問題と同様に、条件のうちの照明器具の記載についてです。

照明器具の〇灯用の箇所を確認し、また光束の記載が器具あたりなのか、灯あたりなのかを、確認した上で、計算式に反映するようにしましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

光束法を使用した計算問題はこの2パターンの出題になります。

また、練習として光束の算出を問われた場合に対応できるよう練習しておくのも良いかもしれませんね。過去問で繰り返し練習し、確実に点数を取れるようにしましょう。

コメント