今回は照度について説明します。

照度、光束、光度など似たような言葉が多く出てきますが、図でイメージできるとより理解しやすくなります。

また、建築設備士試験でも計算問題や用語の意味について出題されますので、合わせて対策できるようにしましょう。

照度とは?

照度を理解する上で、以下の言葉を理解・イメージしておく必要があります。

光束、そして光度です。それぞれについて理解を深めていきましょう。

照度

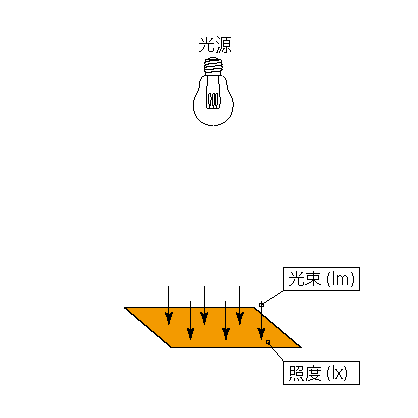

照度とは、受照面(対象としているある面)の単位面積当たりに受けている光束の量のことをいいます。図でイメージしましょう。

図のように面にどのくらい光束を受けているか、簡単に言うと照明される面の明るさの程度を表し、

単位をlx(ルクス)もしくはlm/㎡となります。lxでの表示が一般的に使用されます。

光束

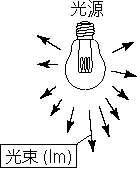

光束とは、単位時間に流れる光のエネルギー量のことをいい、簡単に言うと、光源全体の明るさのことをいいます。

どのように測るかというと、放射束を人間の目の感度に基づいて測った放射束の量となります。図でイメージしましょう。

直接は光の束はみることはできませんが、私たちが普段感じている明るさは細かい光の糸によるものだと理解すると、光束とはなんなのかをイメージしやすいかもしれません。

単位はlm(ルーメン)で表し、ラテン語で“明るさ”や“光”を意味します。

光度

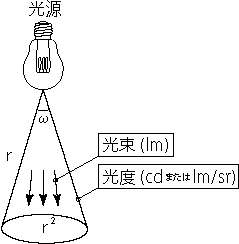

光度とは、点光源のある方向の明るさを示す量のことをいいます。わかりにくいですね。つまり、ある方向に対する光の強さ(量)になります。

光度は単位と図を合わせて理解しましょう。

単位はcd(カンデラ)もしくはlm/srで表し、sr(ステラジアン)がイメージできるとぐっと、理解できるようになります。

ステラジアン

ステラジアンとは立体角の単位になります。まず図をみてください。

図のように点光源(円の中心)からの距離r(m)における球面上の面積がr2(㎡)であるときの、中心からの広がり角をステラジアン(単位立体角)と言います。

光度とはで記した“ある方向”というのがsr:ステラジアン(ω)となり、そのステラジアン当たりの光束量が点光源の光度(cdまたはlm/sr)となります。

照度計算の種類

照度を算出する時の計算方法は2つあります。

光束法と逐点法です。それぞれ計算式の意味と計算方法を見ていきましょう。

光束法

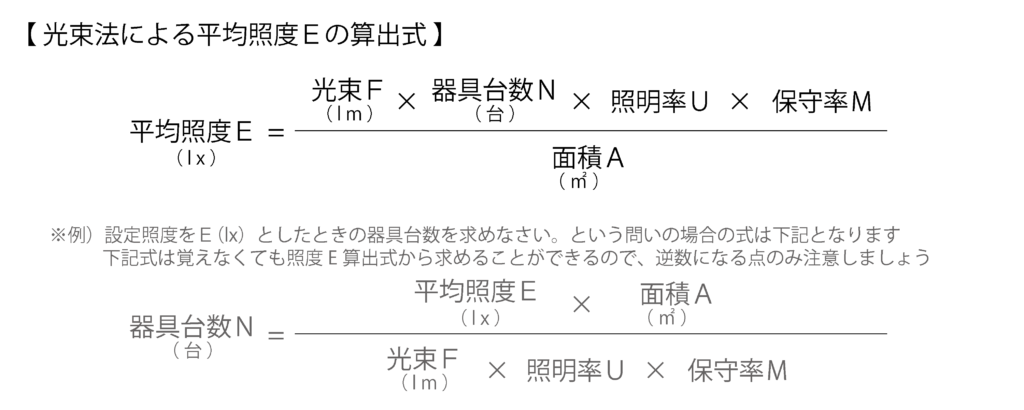

「光束法」は面の平均照度を算出するために用います。

部屋の寸法、反射率、器具台数、ランプ光束などの数値を利用して床面に降り注ぐ光束の量を計算し、 その計算面の平均の照度を算出します。

部屋全体の平均照度を算出できるため、大まかに明るさを把握する際に便利です。

ただし、部屋内の明るい場所と暗い場所の差などは把握できないので、器具の配置計画の際には注意が必要です。

計算方法

ここで照明率とは、光源から出た光のうち、対象面に到達する光はどれくらいかを示す割合をいいます。

保守率とは、時間の経過とともに低下してくる割合を予測した値をいい、時間の経過により低下する分の照度を計画時に考慮しましょうという値です。

また、照度を求めるだけではなく、必要な明るさを得るために何台設置すれば良いのかなど、計算式の変形により得たい値を算出することもできます。

逐点法

「逐点法」は対象面のある“点”の照度を算出するために用います。

照明器具の光度と、器具から計算面までの距離を利用して算出します。

光束法と異なり、距離に対して計算結果が算出されるので部屋の明暗の分布を作ることができます。

ただし、一回の計算で一つの点しか算出できないため、部屋全体の照度を知るにはかなりの数の計算が必要となり、人手で部屋全体の照度を求める計算を行うことは向いていません。

また、計算値は直射照度なので天井や壁からの反射光を加える必要があります。

計算方法

基本式は光度を距離の2乗で除した値が直下の直接照度の値となります。

建築設備士1次試験では直下ではなく、右下の図のように角度のある点での照度の算出を問われます。その場合、距離と角度θを考慮して、答えを導き出しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。照度、光束、光度、光束法、逐点法。

これらの内容は建築設備士試験で毎年必ず出題される内容となりますので、しっかりイメージを掴み問題に対応できるようにしましょう。

コメント